ベンツCクラス整備モードの解除方法【プロが教える】原因と対策まとめ

ベンツCクラスの整備モードに悩んでいませんか?解除方法と原因を分かりやすく解説します

突然、「整備モード」や「警告灯」が表示されて焦った経験はありませんか?これはCクラスに限らず、最新ベンツに多い機能であり、正しく対応すれば慌てる必要はありません。

本記事では、整備モードが作動する原因とその対策をプロの整備士視点から丁寧に解説します。DIYで解除可能な手順や、安全に作業を進めるための準備も紹介しています。

「ディーラーに行かずに解除できるのか?」という疑問にも答えつつ、コストやリスクの比較も行います。

整備モードは誤った対応でさらなるトラブルを招く可能性があります。正しい知識を身につけて、安心して愛車と向き合いましょう。

この記事で分かること

- ベンツCクラスの整備モードが作動する主な原因

- DIYでできる整備モード解除の具体的手順

- 解除前に準備すべき工具や安全対策

- 整備後に確認すべき重要なポイント

- ディーラー整備との費用・時間の違い

整備モードが作動する主な原因

バッテリー電圧の低下による保護作動

ベンツCクラスでは、バッテリー電圧が12Vを大きく下回ると、自動的に整備モードに移行する設計です。

特に3年以上使用したバッテリーでは、電圧低下による誤作動が多発します。

- 走行中にエアコンやナビが一時停止する

- アイドリングストップが無効化される

- 整備モードの警告表示

バッテリー交換の目安は3〜5年です。早めの点検をおすすめします。

各種センサー・ECUの異常信号

ABSセンサーやスロットルセンサーなどに異常信号が出ると、ECUが故障と判定し整備モードへ移行します。

実際の事例として、スロットルポジションセンサー不良により走行不能になった報告もあります。

| センサー名 | 影響範囲 |

|---|---|

| ABSセンサー | ブレーキ・横滑り防止 |

| スロットルセンサー | 加速・燃料噴射制御 |

| ステアリング角センサー | 走行安定性制御 |

電子パーキングブレーキの整備準備モード

リアブレーキパッド交換時に、意図的に整備モードへ切り替える必要があります。

解除を忘れると、通常走行に支障をきたす恐れがあります。

- リアブレーキが解放されたままになる

- ブレーキ警告灯が点灯し続ける

- 一部機能がロックされたままになる

ワイパーサービス位置の誤操作

整備モード中は、ワイパーがサービス位置で停止します。これはブレード交換のための仕様です。

この状態でエンジンを始動すると、正常に戻らず警告灯が表示されることがあります。

解除にはワイパースイッチを正しく操作し直す必要があります。

ソフトウェアアップデート後の初期化不足

ディーラーでのECU更新後、キャリブレーションや初期化作業を怠ると整備モードに移行するケースがあります。

実際、CクラスW205でECU更新直後にエアサスエラーが頻発した事例があります。

- サスペンションの高さが一定にならない

- 走行モードが切り替わらない

- 各種センサーとの同期ズレ

このような場合は、ディーラーまたは診断機での再初期化が必要です。

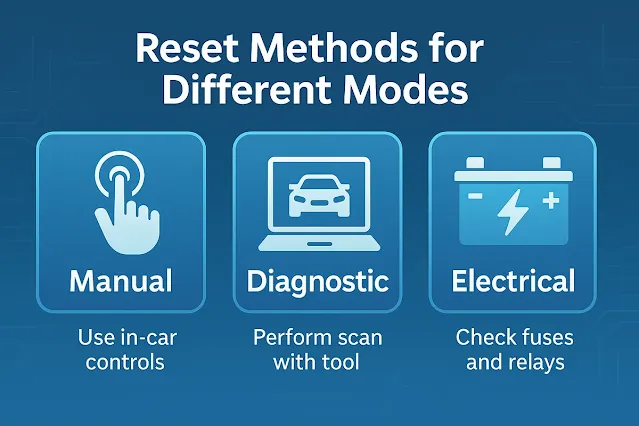

整備モードの種類別解除方法

電子パーキングブレーキ整備モード解除手順

リアブレーキパッド交換時に使用される整備モードは、作業後に手動で解除が必要です。

- エンジンON状態でPレンジにする

- ブレーキを踏みながらEPBスイッチを押す

- メーター表示が通常に戻れば解除完了

解除を忘れると、ブレーキが作動しない場合があるため注意が必要です。

ワイパーサービス位置解除手順

整備時に設定されたワイパーサービス位置は、以下の操作で解除可能です。

- イグニッションON状態でワイパースイッチを一度動かす

- 自動的に通常位置へ復帰

- 異常があればワイパーモーターの故障を疑う

車検後や洗車時に解除忘れが多いため、確認を徹底しましょう。

リンプモード(出力制限)の解除方法

エンジン出力が制限されるリンプモードは、整備モードとは異なる制御ですが、ECUが異常を検出した際に発生します。

主な解除方法は以下のとおりです。

- エンジンを一度停止し再始動する

- OBD2診断機でフォルトコードを確認・消去

- 電装品の点検・交換を行う

再発する場合はセンサー故障や配線不良が疑われます。

ディーラー診断機を使った一括リセット

複数の整備モードが同時に作動している場合、ディーラーでの診断機使用が有効です。

| 作業内容 | 所要時間の目安 |

|---|---|

| OBD接続とフォルト診断 | 15〜30分 |

| 整備モード解除(電子ブレーキ・ワイパー含む) | 10分程度 |

| キャリブレーションや学習リセット | 30分〜1時間 |

料金は5,000〜15,000円が相場です。初期化作業後は必ず試走確認を行ってください。

解除作業前に準備すべき工具と安全対策

OBD2診断機の選び方と接続手順

整備モードの解除には、車両の故障コードを確認・消去できるOBD2診断機が不可欠です。

- 対応規格は「ISO 15765-4(CAN)」に準拠しているものを選ぶ

- ベンツ専用機では「iCarsoft MB V3.0」などが人気

- 接続は運転席下のOBDポートに差し込み、エンジンONで使用可能

安価な汎用機では一部モードが解除できない場合があります。

ジャッキアップとリジッドラックの安全な使用

整備時の基本作業として車両を持ち上げる場合、ジャッキとリジッドラックの併用が必須です。

誤った使用は転倒事故を招くため、以下を守ってください。

- 必ず平坦なコンクリート床で作業する

- ジャッキポイントは車体指定の位置に限定

- ジャッキ後はリジッドラック(ウマ)で確実に支える

パンタグラフジャッキだけの使用は非常に危険です。

バッテリーチャージャーの利用と電圧維持

作業中に電圧が12Vを下回ると、ECUが誤作動しモード解除に失敗する恐れがあります。

バッテリーサポート機能付き充電器を接続して電圧を安定させましょう。

| 充電器機種 | 対応機能 |

|---|---|

| CTEK MXS 5.0 | 電圧安定化/車両診断サポート |

| Bosch C7 | 12V/24V切替・自動診断機能 |

絶縁手袋と保護メガネなどの個人装備

電子部品への接触や高電圧パーツの誤作動に備え、個人用安全装備が必要です。

- ゴム製の絶縁手袋で通電を防止

- プラスチック製の保護メガネで破片飛散に対応

- 厚手の長袖作業着でやけどや擦過傷を予防

特にPHEV・EVモデルでは高電圧回路に注意が必要です。

作業環境の整備:床・照明・工具配置

作業の成功率と安全性は、環境によって大きく左右されます。

以下の点を事前に整えておきましょう。

- 床面は滑りにくく水平な場所を選ぶ

- 日中でもLEDライトなどで手元を明るく保つ

- 工具はトレイや磁石付きシートで整理し、落下防止

暗い・狭い・散らかった作業場は事故の原因となります。

整備モード解除後に確認すべきポイント

フォルトコードの再スキャンと消去

解除作業後は、必ずOBD2診断機で再スキャンを行い、残存しているエラーコードを確認しましょう。

- 一時的なエラーは消去して問題なし

- 再表示されるコードは根本原因を再点検

- 「P0606」や「U0100」はECU本体異常の可能性

警告灯が消えていてもコードが残っている場合、再発リスクが高くなります。

テスト走行時の警告灯・異音チェック

整備モード解除後は、短距離でも良いのでテスト走行を行い、車両状態を確認してください。

- ABS・ESP・エアサスの警告灯

- アクセルレスポンスや加速感の違和感

- 足回りやステアリングからの異音

異常があれば再度診断または再キャリブレーションが必要です。

電子制御システムの再キャリブレーション

ECUやステアリング角センサーなど、電子制御部は整備後に再学習が必要な場合があります。

再キャリブレーションが必要な代表例:

| システム名 | 再学習方法 |

|---|---|

| スロットルバルブ | キーONで3分放置 |

| ステアリング角センサー | 左右全切り&直進で停止 |

| エアサス(AIRmatic) | OBD2経由でリセット |

サービスインターバル表示のリセット

点検やオイル交換に伴って整備モードを使用した場合、サービスインジケーターのリセットが必要です。

- メーターディスプレイの「Service A」などの表示を消去

- ステアリングボタン操作で簡単にリセット可能

- OBD診断機でも実行可能な車種あり

リセットを忘れると、次回点検の誤認につながります。

再発防止のための定期点検と整備記録

整備モードが繰り返される場合は、根本原因の放置が疑われます。

以下の定期点検と記録管理が再発防止に有効です。

- バッテリー電圧と充電状況(月1回)

- エラーログの診断と記録(半年ごと)

- 整備・修理履歴の保管(車検証と一緒に)

点検記録はディーラー売却や保証請求の際にも活用できます。

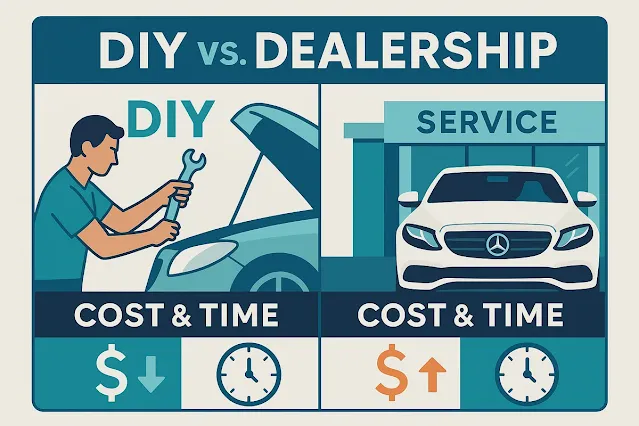

DIYとディーラー整備の費用・時間比較

DIYで整備モードを解除する場合の費用と時間

自分で整備モードを解除する場合、必要な工具と時間を把握しておくことが重要です。

- OBD2診断機:5,000円〜15,000円

- 作業時間:30分〜1時間

- 追加費用(絶縁手袋・LEDライトなど):約2,000〜5,000円

1万円前後で自宅整備が可能ですが、知識と準備が求められます。

ディーラーで整備モードを解除する場合の費用と時間

ベンツ正規ディーラーでの解除は、診断精度と保証の面で安心感があります。

| 作業内容 | 料金目安(税込) |

|---|---|

| 診断機接続+エラー消去 | 5,500〜11,000円 |

| ブレーキ整備モード解除 | 3,300〜7,700円 |

| 合計所要時間 | 30分〜1時間程度 |

保証対象の作業であれば、無料対応されるケースもあります。

専門ショップや認証整備工場という選択肢

ディーラー以外にも、輸入車に強い認証整備工場や専門ショップがあります。

- 費用:ディーラーの7〜8割程度

- 作業時間:1時間以内が一般的

- OBD診断機を独自に保有する店舗が多い

地元で実績のある店舗を選ぶことが安心につながります。

整備記録が残るかどうかの違い

整備内容を記録として残すことは、将来的な売却や再整備時に役立ちます。

- ディーラー整備:メーカーシステムに記録が残る

- 専門工場:紙の整備記録簿が発行される場合あり

- DIY:原則として整備記録は残らない

整備記録がないと下取り価格が数万円下がることもあります。

コストを抑えるための部品調達とクーポン活用

DIYやショップ整備で費用を抑えるには、パーツや診断機の調達方法も重要です。

- 通販サイトで純正OEM部品を安価に購入

- AmazonセールやYahoo!ショッピングのクーポン活用

- リユースパーツ(中古品)も選択肢のひとつ

消耗品はまとめ買いで送料や単価を下げる工夫も有効です。

よくある質問(FAQ)

整備モード中に走行しても大丈夫ですか?

原則として短距離走行は可能ですが、安全性や性能が制限されている場合があります。

- リンプモード中は出力が抑えられ、加速が鈍くなります

- 電子制御が一時停止しているため、ESPやABSが機能しない可能性があります

高速道路や長距離走行は避け、早めに原因を特定しましょう。

整備モードを解除しても再度作動するのはなぜ?

整備モードが繰り返し作動する場合は、根本原因が解決されていない可能性があります。

- バッテリー電圧が不安定

- センサーやECUの不具合が継続

- 解除操作の不完全や初期化不足

同じエラーコードが何度も出る場合は、部品交換が必要になるケースもあります。

OBD2診断機はどの規格に対応していればよいですか?

ベンツCクラスに使用できる診断機は、「ISO 15765-4(CAN)」に対応している必要があります。

| 診断機名 | 対応規格 |

|---|---|

| iCarsoft MB V3.0 | ISO 9141-2, ISO 14230-4, ISO 15765-4 |

| Autel AP200 | ISO 15765-4 他多数 |

CAN通信に非対応の機種では読み取れない項目があります。

整備モードとサービスインターバルは関係していますか?

直接の関係はありませんが、整備時に両方のリセット作業が必要になることがあります。

- 整備モード:システム保護や作業準備のための状態

- サービスインターバル:点検時期やオイル交換時期の通知機能

作業後にサービス表示が消えない場合は、別途インターバルリセット操作を行いましょう。

保証期間中にDIYで整備モードを解除しても問題ありませんか?

基本的に自己責任となります。不適切な解除により故障が発生した場合、保証対象外となるリスクがあります。

- ECUやセンサーへの損傷

- 再学習不備による警告灯再点灯

保証を維持したい場合は、ディーラーでの作業をおすすめします。

整備モード解除に失敗した場合の対処法は?

解除に失敗した場合は、以下の項目を再確認しましょう。

- バッテリー電圧が安定しているか(12.4V以上が目安)

- 使用した診断機が正規対応しているか

- エラーコードが消去されたか

複数のエラーやシステム異常がある場合は、診断の優先順位も重要です。

まとめ:ベンツCクラス整備モードの正しい解除と向き合い方

このテーマに関する記事内容の要点

この記事では、ベンツCクラスの整備モードについて次のような点を解説しました。

- 整備モードが作動する主な原因と具体的事例

- ワイパー・電子パーキングブレーキなどモード別の解除手順

- 安全かつ正確に作業を進めるために必要な準備と工具

- 解除後に注意すべき再発防止やエラー確認の流れ

- ディーラー・DIYの費用と時間の違い、メリット比較

- よくある疑問への具体的な回答と再発時の対処法

読者へのメッセージ

ベンツCクラスの整備モードは、単なるトラブル表示ではなく安全保護の仕組みです。

慌てず正しい手順と情報をもとに対応すれば、大きな修理費を防げます。

不安がある場合や解除に失敗した場合は、無理をせず専門店へ相談しましょう。

今後のためにできる備え

- OBD2診断機や充電器を自宅に常備

- 月に1回のバッテリーチェック習慣

- エラー履歴や整備履歴をスマホアプリなどで記録

予防整備が、安心・快適なカーライフにつながります。

関連記事- 【見た目激変】C180クーペにおすすめのエアロパーツ5選

- 【実証】ベンツC300は雪道でも安全?冬の走行性能を徹底解説

- 中古でお得!C220dステーションワゴン後期の価格相場と選び方

- 【必読】C180カブリオレのよくある故障5選と対処法まとめ

- 【比較】AMG C63クーペ新型と旧型どっちが買い?性能・価格・魅力を徹底検証

- 【保存版】C180クーペの維持費はいくら?年間コストと内訳を完全解説

- 【2025年版】C250エアサスの交換費用と維持費まとめ|高額にならないコツ

- 【2025年版】ベンツCクラスのガソリンとディーゼル、選ぶべきはどっち?最新比較

- ベンツCクラスは小さい?サイズ感・特徴をプロが解説

- 【3ステップで完了】ベンツC230のBluetoothペアリング方法とは?